研究データベース

フューチャー・デザインを通じた持続可能社会実現のための未来ビジョンの形成と多元的共存

研究室情報

基本情報

| プロジェクト区分 | フルリサーチ(FR) |

| 期間 | 2022年04月 - 2025年03月 |

| プロジェクト番号 | 14210146 |

| 研究プロジェクト | フューチャー・デザインを通じた持続可能社会実現のための未来ビジョンの形成と多元的共存 |

| プロジェクト略称 | フューチャー・デザイン |

| プロジェクトリーダー | 中川善典 |

| キーワード | フューチャー・デザイン、サステイナビリティ・トランジション、レジーム |

2022年度の課題と成果

研究目的と内容

サステイナビリティ・サイエンスの分野において、ビジョンを形成することが重視され、多くの研究や実践が蓄積されてきた。これは、持続可能な社会の実現のためには社会変革が必要であり、人々を動機づけるビジョンはその変革のための原動力になると考えられているからである。実際、持続可能ビジョンについてのレビュー論文においてWiek and Iwaniec (2014)は、持続可能ビジョンが満たすべき基準として10個を列挙したが、その中の第九の基準として「Motivationalであること」、すなわち、変革に向けて人々を動機づけること、というものを挙げている。しかしながら、ビジョンをどのように形成すればよいのか、ましてやMotivationalなビジョンをどのように形成すればよいのかについて、理論に基づいたガイドラインを提唱するような研究は非常に限られていると言われている(van der Helm 2009)。 Motivationalなビジョンの形成が困難である理由は明白である。企業ビジョンの研究においてConger(1991)が述べているように、ビジョンとは物の見方を提示するものである。よって、その作成には高い洞察力と芸術的なセンスを要するため、作成手順をマニュアル化しにくいからである。

ただ、Motivationalなビジョンを形成することが困難である背景には、もう少し本質的な理由もあると考えられる。「Motivationalであること」という基準が、「Shareされること」(=ステークホルダー間で合意されシェアされること)という、Wiekらが掲げる別の基準と、トレードオフの関係にある、という背景である。ビジョンがmotivationalであればあるほど、それは社会の中で特定の価値観を持った一部の人たちにしか共有されず、社会変革には貢献できなくなる可能性が高まるという問題である。これと同様の指摘は、Wright(2010)によってもなされている。民間組織を対象としたビジョン研究は経営学の中に存在しており、一定の研究成果が蓄積されている。例えば、組織のリーダーが自分自身のビジョンを他のメンバーと共有することで、いかにリーダーシップを発揮するかについての研究群がある。こうした研究が可能なのは、民間組織の文脈では、ビジョンが一部の人たちにしか受け入れられないリスクを、原則的には考える必要がなく、上記のトレードオフの問題を考える必要がないからである。実際、リーダーのもつビジョンを共有できないメンバーは、その組織から脱退するというオプションを持っている。ところが、地域や社会全体の文脈では、状況が大きく異なる。だからこそ、サステイナビリティ・サイエンスの分野でビジョン形成の方法論を提案した論文や、その方法論を現実の場面に適用した論文の殆どにおいて、多くのステークホルダーや市民の意向を反映させたビジョン形成をすることを重視するあまり、”visionはmotivatingでなければならない”という要件が完全に無視されている。Iwaniec and Wiek (2014)でさえ、アリゾナ州フェニックス市のGeneral Planをアップデートするための持続可能的なビジョン形成の実践結果を報告する中で、この要件に一切言及していない。彼らは一連のワークショップを実施し、その中で参加者たちにグループ討議をさせながら、フェニックス市のビジョンを検討した。Iwaniec and Wiek (2014)は、こうした個々のグループの討議結果の中から、vision elementと彼らが呼ぶ要素を抽出し、それらを統合してvisionを形成した。そのvision elementとは、例えば「責任ある水資源利用」「歩行者利便性向上」「アーバン・ヒートの減少」などである。こうして形成されたビジョンは、様々な政策分野の論点が網羅され、かつそれらの関係がシステム論点な観点から把握されているという点で、完成度が高い。しかし、個々の討議者が、どのような思想のもと、どのような文脈の中にvision elementを位置付けたのかを完全に無視し、vision elementだけを機械的に抽出するような手続きによって形成されたビジョンが、motivatingになることは、まったく期待できない。このような残念な手続きは、サステイナビリティ・サイエンスの分野で広く採用されている。このような方法論的欠如がある状況では、持続可能な社会への変革がうまく進まない。

以上の背景を踏まえた本プロジェクトの目的を以下に述べる。当初、フューチャー・デザインを用いて、「Motivationalであること」と、「Shareされること」とを両立させるようなビジョンを形成するプロセスをモデル化することを、プロジェクトの主要目的と据えていた。ただ、この1年間、FRを実施する中で、この目的は若干の変更を要する必要性を感じた。その理由は二つある。第一に、ビジョン形成は閃きを要する作業であり、特定のプロセスを踏めば必ず成功するといった類のものではない。第二に、ビジョン形成者がたどり着いた閃きが、散文の形式を持ったビジョンのまま、社会の多くの人にshareされることは難しい。それより、その閃きとは、一体どのような新しい物の見方に関する閃めきなのかを特定し、それを表現する概念を提示するという戦略のほうが、より有望である。そこで、次のように目的1~目的2を再設定したい。

目的1 フューチャー・デザインの手法を使った参加型ビジョン形成のための討議を行い、その結果の中から、将来世代の利益に資する社会の姿を現す概念(=新しいものの見方)を抽出する手法を提唱する。

目的2 目的1で言及されたような形で持続可能社会実現に資する諸概念が、社会の様々なアクターによって提唱され、それらが社会に蓄積されることが、社会の変革へと繋がる道筋とは具体的にどのようなものか、また、そのような変革を促進するための制度とはどのようなものかを明らかにする。

これら二つの目的はフューチャー・デザインの方法論の構築に関わるものである。一方、本プロジェクトは戦略プロジェクトとしての役割も担っている。そこで、次のように目的3を設定する。もちろん、目的1を実践する上でも、目的3に言及されるような他プロジェクトとの共同作業は必要であるが、目的3はそのような共同作業を意味するのではなく、プロジェクトの運営のためにフューチャー・デザインを活用しその効果を見るものであるから、目的1とは別の目的として明示することとした。

目的3 Sustai-N-ableプロジェクト(林健太郎教授)を実験フィールドとし、実践プロジェクトの運営においてフューチャー・デザインがどのように活用され得るか、そして、どのような影響を実践プロジェクトに与えうるかを明らかにする。

目的4 既に終了した複数の実践プロジェクトをサンプルとして選び、それを事例として方法論的な知見を生み出すための学術研究をプロジェクトリーダーと共同で実践することを通じて、地球研が総合地球環境学を構築するためのシステムを提案する。

なお、目的1~目的2、目的3,目的4の間には、どのような関係性があるのかが、上記においては明示されていない。実際、現時点でその関係性は中川自身にも理解できていない。ただし、これは、戦略プロジェクトというものの地球研における位置づけの曖昧さを反映したものであると考えている。戦略プロジェクトとして、一間独立に見えるこれら3群の目的それぞれを達成することには意義があるものと考えており、これらは独立したものとして研究を遂行するが、3年間のFRの終了時には、プロジェクト全体を俯瞰しながら両者の関連性についても説明できるようにしたい。

本年度の課題と成果

本年度は、プロジェクトの目的をより洗練されたものへと発展させるとともに、構成され直した目的1~目的4のうち、目的1「討議結果の分析手法の開発」と目的4「終了プロジェクトとの共同」の二点を重点的に行った。そこで、その二つについて、本年度に行ったことを順に述べてゆく。

まず、目的1とは、「フューチャー・デザインの手法を使った参加型ビジョン形成のための討議を行い、その結果の中から、将来世代の利益に資する社会の姿を現す概念(=新しいものの見方)を抽出する手法を提唱する」というものであった。これについては、二点の研究を進めた。それを(1)(2)として順に述べる

(1)フューチャー・デザイン討議の質的分析

「1」で述べた通り、これまでのサステイナビリティ・サイエンスにおけるビジョン研究では、参加型で行われたビジョニングの作業の中から、いかに参加者の独創性を特定し、それを成果として抽出するかについての方法論的な検討が十分になされてこなかった。中川のこれまでの経験によれば、ビジョニングのための討議の参加者は、Wiek and Iwaniec(2013)が言うところのvision elementの考案において独創性を発揮するのではなく、一見したところ無関係なvision elemen同士を結び付ける際に独創性を発揮する。既往研究は、それぞれの討議の中から、文脈を無視しつつvision elementを抽出することに専念してきたのであるから、参加者の独創性がそぎ落とされてしまうのは、当たり前のことであった。

これに対して、当プロジェクトが着想したアイデアは、討議参加者が複数のvision element同士をどのように繋ぐことを発見したかを特定し、その繋ぎ方を直接的に反映した概念を開発するというものである。そのことを、以下では具体例とともに説明する。

2022年4月22日、林健太郎氏と松八重一代氏がオンラインにてフューチャー・デザイン討議を行った。その時の討議課題は次のようなものだった。

あなたたちは、タイムマシンに乗って、そのままの年齢で2051年にタイムスリップし、そこで暮らし続けることになりました。2021年当時に作成された「秋鹿資料」には、「わが国はまずはエネルギーキャリアとしてのブルー・アンモニアを活用し、次いでそれをグリーン・アンモニアに置き換えつつ、温暖化ガス排出削減と国内エネルギー供給とを両立させる」という道筋が描かれていました。2021年の人たちは、これをはじめとする様々な道筋への分岐点に立っていました。それから30年経った2051年の今、社会がどんな姿になっていて、あなたはどんな暮らしをしていますか。

その討議を分析した結果、作成されたビジョンの文章の全文を図2に示す。この文章を見ると、第1段落~第二段落で「サステイナブルな窒素利用のシステム」および「サステイナブルなエネルギー利用のシステム」に言及されていることが分かる。これらは、Wiek and Iwaniec(2013)が言うところのvision elementであると言ってよいだろう。そして、これらのvision element自体は、特段目新しいものではない可能性が高い。それよりも、この班で独創性が発揮されたのは、これら二つのシステムには接点があること、そして「アンモニア燃焼技術」がその接点であることを発見した点においてである。この発見を表現するために、中川は「サステイナブルな窒素利用システムとエネルギー利用システムを橋渡しするアンモニア燃焼技術」という概念を特定した。

ただし、一般に、このような短いフレーズを提唱するだけでは、概念を開発/提唱したことにはならない。質的研究(より正確には、その中の最も代表的な方法論であるGrounded Theory Approach; GTA)は、概念を開発することを最終的な目標としている。そして、概念を開発するに際してのガイドラインが確立されている。そこで、FR2年目以降は、そのガイドラインに則った形でビジョニングの討議から概念を抽出する方法論をより精緻化していく。本年度の最大の成果は、ビジョニングの研究においてGTAを使用することが出来ることを発見したことである。

(2)フューチャー・デザイン討議の人工知能分析

本プロジェクトが始まる以前、中川はビジョニングのための討議の流れを可視化することで、そのグループにおいて独創性が最も発揮された時点を特定し、それを踏まえてビジョン文章を作成する方法論を開発していた。本年度、上の(1)で触れた図2のビジョンも、図3のようなダイアログマップを手作業で作成することを経て執筆された。図3においては、1番から106番までのノードがある。これは、討議の書き起こし結果を、中川自身が話題の転換点を境界として106個の切片に分割した、その一つ一つの切片に対応している。また、あるノード(Aとする)から別のノード(Bとする)への矢印は、Aの発言を受けてBの発言がなされたと、分析者(この場合は中川)が解釈したことを示している。

このダイアログマップの作成は、非常に時間を要する作業であり、また書き起こし結果の深い読解を必要とするため、汎用性の高い方法であるとは言い難い。そこで、人工知能を用いてノード間の関係性を自動的に抽出してダイアログマップを作成し、それを用いて人間がビジョン文章を作成するという新しい方法を、今年度開発した。討議の書き起こし結果からビジョン文章を得る一連のプロセス(①切片化⇒②ノード間の関係性の定義⇒③ネットワークの可視化⇒④ビジョン文章の作成)のうち②と③が自動化されたに過ぎないが、それでもこれは大幅な労力の削減をもたらす技術革新である。

なお、この人工知能を用いたダイアログマップの自動作成は、大阪大学の松井孝典助教との共同研究によって実現した。持続可能社会に関する大量の文書を学習した人工知能によって、106切片の中の任意の二つの切片ペアの類似度の強さを数値化した。そして、類似度の総体的に高いペアを特定することで、ノード間の矢印を定義し、ダイアログマップを作った。その結果を図4に示す。また、この図4に基づいて人間(今回の場合、中川)がビジョン文章を作成したが、その結果を図5に示す。

人間が作成したダイアログマップと、AIを用いて作成したダイアログマップとの間に、どのような差異があるかを見出すことは、FR2年目以降の重要な課題である。より具体的に言うと、AIに特定できる「切片間の関係」とは、類似性のみである。その一方、人間にはもっと多様な関係性を感知する能力がある。そのような関係の多様性を無視したダイアログマップがどのように活用できるのか、次年度以降に検討したい。

次に、目的4に関する成果について述べる。本プロジェクト開始当初、フューチャー・デザインの手法を使って異なる実践プロジェクトのリーダーたちが協同で一つのビジョンを作ることを通じて、実践プロジェクト同士の総体的な位置関係を明らかにし、総合地球環境学の構築に寄与しようと考えていた。そこで、令和四年度第一回終了プロジェクトセミナーに参加した3人のリーダーのうち下記の二名と、Sustai-N-ableプロジェクトリーダーの林健太郎氏を合わせた3名にご協力を賜り、フューチャー・デザイン討議を実施した。

・湯本貴和先生(プロジェクト名「日本列島における人間―自然相互関係の歴史的・文化的検討」2006年~2010年)

・羽生淳子先生(プロジェクト名「地域に根ざした小規模経済活動と長期的持続可能性―歴史生態学からのアプローチ」2014年~2016年)

しかしながら、この試みは必ずしも成功したとは言えなかった。3つのプロジェクトのテーマの間にはかなり大きな隔たりがあったため。3人が協同で一つのビジョン(2050年の社会像)を形成しようとすると、3つのうち1つのプロジェクトの延長線上にあるビジョンを描こうと、残る2人が歩み寄らざるを得なくなったからである。これは、各プロジェクトのビジョンを専門外の研究者の助けを借りてより豊に描くためには有効であろうが、知の統合のための方法論としては、十分に十分に機能を発揮でいないと判断した。

このような経緯があり、第二回終了プロジェクトセミナーの参加者である先生方に対しては、別のアプローチをとることとした。すなわち、「プロジェクトリーダーとして地球研に関わった経験とは、自身の人生の中にどのように位置づけられる、どのような経験であったか」を明らかにするために、各リーダーに個別にインタビュー調査を行うこととしたのである。これによって目的4を実現するだけでなく、終了プロジェクトセミナーにおける討議の設計に有用な知見を得ることを目指した。

なお、第2回終了プロジェクトセミナーに参加された3先生のうち、白岩孝之先生については紙面の都合上 「2.」で言及できなかったので、本欄でその要旨を述べる。白岩孝之先生は、将来、北海道が日本の過疎地・お荷物として存在するのではなく、日本に貢献する自立した存在になっているため、北海道が中国、ロシアと貿易や人的交流の面でつながりを強化する必要があると考えている。そして、学問的に北海道の意味づけを行い、そうした繋がりの強化に貢献することが、学者の役割だと考えている。実際、白岩プロジェクトの成果も、北海道、中国、ロシアをつなげるストーリーを提供しているようにも解釈できる。ここから、「特定地域に固有の自然科学的な現象の解明がその地域に社会的意味づけを与え、社会に影響を与えるプロセスとはどのようなものか」というリサーチクエスチョンが設定できるであろう。これが条件1~条件5を満たすかどうかは未検証であり、次年度以降の課題である。

本年度の反省点の一つは、プロジェクトメンバーとの連携が十分に取れなかったことである。本プロジェクトはフューチャー・デザインというやや特殊な方法論の開発を目的としている。また、地球研内において、知の統合化のための貢献をすることが要請されている。そのようなプロジェクトにおいて、所外のメンバーである研究者たちの専門性が最大限発揮されるような関係性とはどのようなものであるかについて、中川が明確にイメージをすることができなかったからである。

ただ、この問題については、今後の二年間で解決するための道筋がある程度見えている。本年度、目的4を設定したことで、本プロジェクトが終了プロジェクトとどのような関係を構築するべきかが明らかになった。その終了プロジェクトの一つである村松伸氏のプロジェクト「メガシティが地球環境に及ぼすインパクト」(2014年度終了)に加藤浩徳氏(東京大学)がいたが、この加藤氏が本プロジェクトのメンバーにもなっている。そこで、目的4で行う終了プロジェクトの事例研究のうち最も主要なものとして村松プロジェクトを選定し、メンバーとの協働関係を強めていきたい。

今後の課題

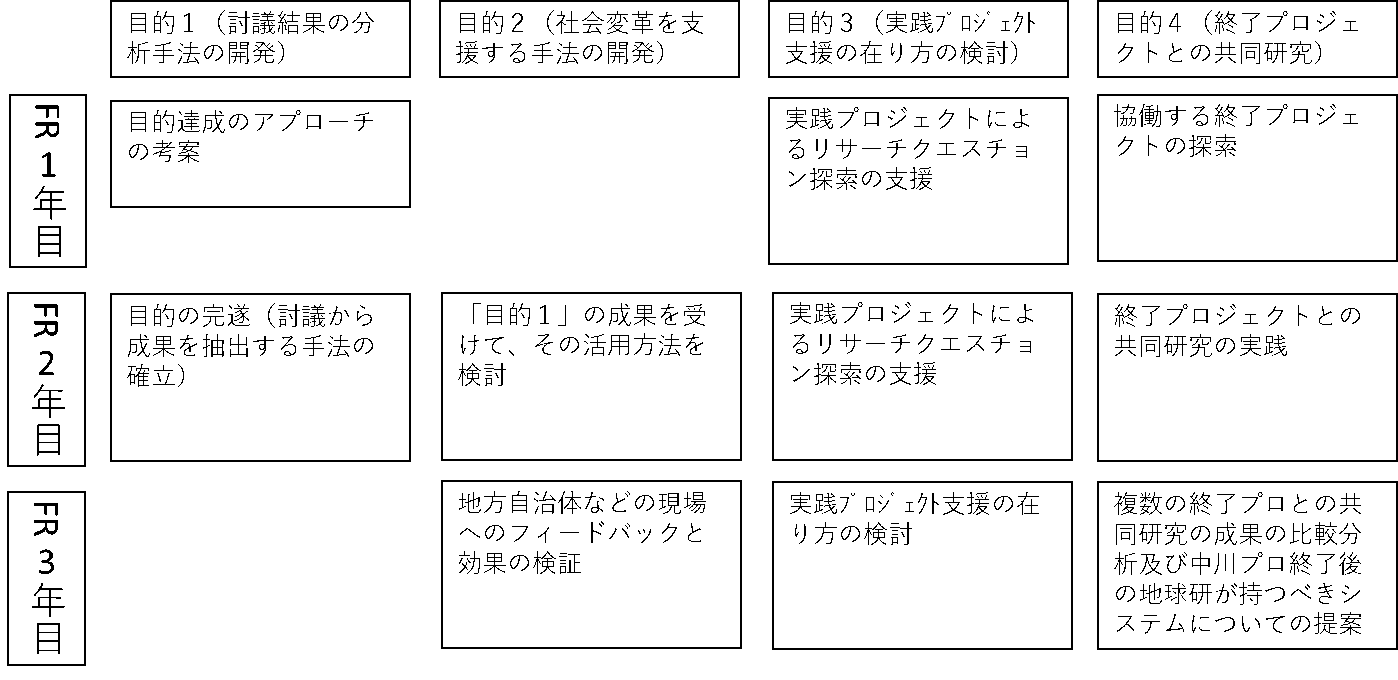

次年度を含めた各年度の実施計画については、その概要を図1に示す。

より具体的には、目的1については、ビジョン文章を作成し、そこから汎用性の高い概念を取り出すための方法論開発を完遂する。また、その手続きをどこまでAIで代替できるのかについても明らかにする。

目的2については、リサーチクエスチョンに答えを与えるための討議実験をデザインする。その実施はおそらく最終年度に持ち越しとなるだろう。

目的3については、引き続きSustai-N-ableプロジェクトの進捗と並行しながら、進めていく。

目的4については、次年度の終了プロジェクトセミナーに参加するすべてのリーダーに対してインタビューを行う。

目的1~目的4の中で、実行可能性に関して最も大きな不確実性があるのは目的4であろう。中川が終了プロジェクトに対して提案するリサーチクエスチョンに答えるための研究を共同で行うことについて、終了プロジェクトリーダーからの合意を得られるかが未知数だからである。これについては、石井励一郎氏の協力を仰ぎながら酒井章子プロジェクトとの連携を強めたり、加藤浩徳氏の協力を仰ぎながら村松伸プロジェクトの連携を強めたりするなど、連携できる終了プロジェクトとの連携を強めていく。

2024年度の課題と成果

研究目的と内容

Sustainability Transitionに関する研究の動向

持続可能な社会へと社会が移行するプロセスを理解することや、そのプロセスに介入するためのアプローチを明らかにすることを目指した研究はsustainability transitions researchと呼ばれる。過去数十年間のこの分野の研究をレビューし、今後の研究の方向性について展望した Köhler et al. (2019) によれば、この分野の研究は2000年前後に開始され、その後、指数関数的に増加してきている。

これらの研究の発端となったのは、Multi-level perspectiveを提唱したGeels (2002)であると考えてよい。彼によれば、社会がtransitionを起こすとは、その社会の主要アクターの関与しているレジームが、再構成されることである。レジームに参加していないアクターたちが社会実験を積み重ね、それが蓄積されたり模倣されたりしながら、大きな社会の運動が形成され、レジームに再構成を迫るような圧力が与えられ、レジームが再構成されてゆく。さらに、レジームの外部環境(国際情勢や人々の価値観等)が変化することも、レジームの再構成に直接的な影響を与えたり、社会実験を後押しすることを通じた間接的な影響を与えたりする。 Geels (2002)以降の研究は、この理論的フレームワークに依拠しつつ、社会実験が蓄積されるプロセスや、地理的にその実験が拡大してゆくプロセスを明らかにしたり、既存のレジームが別のレジームへと再構成される際の政治的なプロセスを明らかにしたりするなど、様々な個別具体的な論点を取り扱ってきた。

なお、Geels (2002)は、レジームの定義として、Rip and Kemp (1998)の定義を採用している:“A technological regime is the rule-set or grammar embedded in a complex of engineering practices, production process technologies, product characteristics, skills and procedures, ways of handling relevant artefacts and persons, ways of defining problems; all of them embedded in institutions and infrastructures.” 本研究プロジェクトでは、その後に提唱されたHoltz (2008)の定義も踏まえつつ、独自にRip and Kemp (1998)の定義を修正し、次のように定義する。

アクターたちは、インフラや社会制度を基盤としつつ、相互に依存しながら、あるいは影響を与えながら、各々の活動をし、結果として一つの社会的機能が発揮されている。その活動の際、彼らは、暗黙のルールを文化の一部として共有している。その集合をレジームと呼ぶ。それらの諸ルールは互いに整合的であることも、相反することもある。レジーム移行期は相反するルールが共存する可能性が高まる。

なお、この定義中には明示していないが、本研究プロジェクトでは、アクター同士の相互作用に加えて、各アクターと生態系との相互作用も考慮する。下図はその内容を示す模式図である。アクターたちは、インフラと社会制度という二つの目に見える基盤の上で、暗黙のルールを共有しながら活動している。この暗黙のルールを「文化」と言い換えることもできるだろう。しかしながら、文化という言葉はあまりに多くの意味を持っており、学術研究を遂行する上での具体的な指針とはなりにくいので、その使用は避けた。

このように定義されたレジームとは暗黙のものであり、レジームに参加するアクター以外の人たちからは常に見えにくいものである。ここがインフラや社会制度のように、物理的な実態を伴っていたり、明文化されたりするものとは異なる点である。

Sustainability visionsに関する研究の動向

本研究プロジェクトが取り組むフューチャー・デザインという概念ないし方法論は、2010年代半ばに経済学者の西條辰義氏によって提唱された。これは、上記のsustainability transitions researchとは独立した文脈で提唱されたものである。より具体的には、西條は、私たちには将来世代の利益に資する行動をすることに喜びを感じる特性があるという作業仮説を設定したうえで、そのような特性が発揮される社会の仕組みのデザインを実践することがフューチャー・デザインであると定義した。そして彼は、現代人が将来人の視点に立つことを促がす「仮想将来人」という思考装置を、そのような社会の仕組みをデザインする上での基本コンセプトであるとした(Saijo, 2010)。

その後、フューチャー・デザインは、多くの地方自治体や民間企業等によって採用され、持続可能な望ましい社会の将来像(すなわちビジョン)を描くための手法と位置づけられ、普及してきた。本研究プロジェクトのリーダーである中川も、それと整合する形で、フューチャー・デザインを、sustainability visionsに係る文献の中に位置づけるべく、研究を進めてきた。サステイナビリティ・サイエンスの分野において、ビジョンを形成することが重視され、多くの研究や実践が蓄積されてきた。これは、持続可能な社会の実現のためには社会変革が必要であり、人々を動機づけるビジョンはその変革のための原動力になると考えられているからである。実際、持続可能ビジョンについてのレビュー論文においてWiek and Iwaniec (2014)は、持続可能ビジョンが満たすべき基準として10個を列挙したが、その中の第九の基準として「Motivationalであること」、すなわち、変革に向けて人々を動機づけること、というものを挙げている。しかしながら、ビジョンをどのように形成すればよいのか、ましてやMotivationalなビジョンをどのように形成すればよいのかについて、理論に基づいたガイドラインを提唱するような研究は非常に限られていると言われている(van der Helm 2009)。 Motivationalなビジョンの形成が困難である理由は明白である。企業ビジョンの研究においてConger(1991)が述べているように、ビジョンとは物の見方を提示するものである。よって、その作成には高い洞察力と芸術的なセンスを要するため、作成手順をマニュアル化しにくいからである。このような困難を打開するためのアプローチとして、中川はフューチャー・デザインを位置づけてきた。

本研究プロジェクトの基本スタンス

本研究プロジェクトでは、以上で述べてきたような、ビジョニングのためのアプローチとしてのフューチャー・デザイン(あるいは仮想将来人というコンセプト)を、sustainability transitionsを実現するためのアプローチとして位置づけなおすという基本スタンスをとる。これによって、本研究プロジェクトは、sustainability transitionsの文献にとっても、フューチャー・デザインの文献にとっても、新規性のあるものとなる。より具体的には、本研究プロジェクトでは、フューチャー・デザインに対する定義として、次のものを採用する。この定義の中で、社会の移行(トランジション)という用語を明示した。

フューチャー・デザインとは、現代人である私たちが、

・仮想将来人の思考装置を用いるなどして未来人の声を代弁しようとする意欲を自ら刺激させながら、望ましい将来の姿を描き、

・その将来に向けて社会を移行させてゆく

実践のことである。

ここで言及されている「望ましい将来の姿」(すなわちビジョン)を実現することは、今の社会に存在するレジームが、別の、より望ましいレジームへと移行することを含んでいる。このような議論によって、sustainability transitions研究と、フューチャー・デザイン研究(より一般的には、sustainability visions研究)とを統合することが可能となる。

また、のようなスタンスをとることで、フューチャー・デザインという手法が総合地球環境学研究所(以下、RIHN)の実践プロジェクトに対してどのような貢献をなし得るかを明らかにする道も開かれる。RIHNの実践プロジェクトは、超学際研究の遂行を通じて、地球環境問題の解決された社会へのトランジションを究極的なゴールに据えていると解釈できるからである。このような解釈が妥当であるか否かは、上で定義した「レジーム」という概念が、各実践プロジェクトに本当に適用可能であるか否か(より具体的には、各実践プロジェクトは、特定のレジームを別のレジームへと再構成させることを究極的な目的としているとみなすことが可能であるか否か)を確かめることによって、はじめて明らかとなる。

本研究プロジェクトの目的

目的1 フューチャー・デザイン(より具体的には仮想将来人の思考装置)が、sustainability transitionへの貢献を目指して超学際研究プロジェクトを実施する人たちに対して、どのような機能を発揮し得るかを明らかにする。

目的2 フューチャー・デザインが、RIHNの実践プロジェクトに対して、どのような示唆を与えうるかを明らかにする。

2)戦略プロジェクトが構築を目指す「理論・方法論」

本戦略プロジェクトが構築を目指すのは、超学際研究プロジェクトを通じてsustainability transitionに貢献しようとする人にとって、フューチャー・デザインが、そのプロセスのうちどの部分からどの部分へと進めることを支援してくれるのか、そしてそのメカニズムは何なのか、という2点を説明する理論の構築である。

3)「理論・方法論」のプロジェクト後の展開

2)で明らかになった内容を盛り込んだ、フューチャー・デザイン実践者のためのマニュアルを、日本語、英語両方で出版する。さらに、本戦略プロジェクト終了後も、理論的な知見が中川自身、あるいは中川以外の研究者によって蓄積されていくことが予想されるが、そのような成果を一年間に一度程度の頻度で更新してゆく。こうして、本プロジェクトの成果を社会へと還元してゆく。

中川が関与している、もしくは関与してきた、日本国内の様々なフューチャー・デザイン実践の事例に参加した当事者にインタビューを行いながら、その事例を通じて発見された事例をひとつずつまとめてゆき、それらの事例においてフューチャー・デザインがどのような機能を、どのように発揮していたのかを明らかにしてゆく。これまでの経験から、フューチャー・デザインが発揮する機能は多岐にわたることが、これまでの経験から分かっている。プロジェクト終了時点において、それらを網羅的に取り扱うことができていない可能性もあるが、それはやむを得ないことであると考えている。どの事例においてどの機能が発揮されることになるのかは、あらかじめ予見することが難しく、研究プロジェクトの進め方が予定調和的になりづらいからである。

5)期待される成果

目的1に関しては、

・フューチャー・デザインの有する機能のリストの作成

・それぞれの機能が確かに存在することを実証する事例の蓄積

・それぞれの機能が発揮されるメカニズムについての理論

・それぞれの機能がsustainability transitionsのプロセスの中のどこを支援するものであるかについての対応関係の明示

が得られることが期待できる。

目的2については、現在実施されている各実践プロジェクトのうちいくつかに対して、そのプロジェクトは特定のレジームを別のレジームへと再構成させることを究極的な目的としているとみなすことが可能であるか否か、もしその答えがYESであれば、潜在的にどのような形でフューチャー・デザインを適用することが可能であるかという問への答えが提出されることが期待される。

6)研究組織

目的1については、中川がほぼ単独で行うこととなるが、目的4を実行する際に、他のメンバーが大きく貢献することとなる。特にメンバーの一人である加藤浩徳教授(東京大学)は村松伸氏が率いたプロジェクトのメンバーであったため、目的2で対象とする実践プロジェクトの一つとして村松プロジェクトを選定し、目的の達成をしたいと考えている。

本年度の課題と成果

1)本年度の成果

目的1については、プロジェクト1年目(2022年度)と2年目(2023年度)は、業績リストにある各研究を実施することにまい進してきた。その結果、プロジェクト期間に、査読付き英文論文の出版件数が5件、査読付き英文雑誌からのrevision requestが2件、和文原稿2件、という成果を出すことができた。このような成果を、本報告書の「3」で示したような形でまとめ上げた点が、プロジェクト3年目(2024年度)の成果である。さらに、本年度は、学術論文の出版だけでなく、フューチャー・デザインの実践をしたい実務家に向けて、マニュアルを和文、英文両方において公開することができた。RHINのリポジトリで公開中である。

目的2については、本報告書の「2」で示した内容は、すべて本年度の成果である。

2)目標以上の成果を挙げたと評価出来る点

目的1については、到達できた内容は、すべてあらかじめ想定していないようであり、到達するべくして到達できたものと理解している。一方、目的2については、FashloksプロジェクトとSusNプロジェクトの二つを事例として、レジームの理論的枠組みを適用できる可能性について検討した。期待していたこととは言え、ここまでこの枠組みが適用され、しかもFashlokプロジェクトについては5つ、SusNプロジェクトについては4つのレジームが複雑に関連しあっている様子の全体像を明らかにすることができた点は、想定外の成果だった。レジームの理論的枠組みには、プロジェクトの構造を可視化する機能があることは、あらかじめ私自身が認識できていなかったからである。さらに、プロジェクトによって、既存レジームへの介入のアプローチに大きな違いがありうることが明らかになったことも、当初私が想定していなかった発見だった。より具体的には、Fashloksプロジェクトはあらかじめ存在していたレジームへの介入を試みる一方、SusNプロジェクトにおいては、プロジェクトメンバー自身が、既存のレジームに対抗するためのレジームを立ち上げる主要アクターになるというアプローチをとっている。こうした対比軸が明らかになったことは、大きな成果だったと考えている。

3)目標に達しなかったと評価すべき点

目的1については、予定調和的に実施することが難しく、事例研究を蓄積してゆく結果としてこの目的を達成するというアプローチをとった。その結果として、特定されたフューチャー・デザインの8つの機能のうち、エビデンスを学術論文として公表できなかったものが5つに上った。これは、プロジェクト終了後に、私自身のライフワークとして、実施してゆくこととなる。

目的2については、「2.」で記したようなアイデアを具体的に着想できたのがプロジェクト3年目(2024年度)の秋であったため、わずか2つの実践プロジェクトしか取り上げることができなかったのは、誠に残念かつ申し訳ないことであった。もっと多くの実践プロジェクトを取り上げることができていれば、それらを対比させる軸がより多く抽出できていたはずであるし、またどのような特徴を持った実践プロジェクトにおいて、レジームという概念が適用しやすい(適用したことの効果が大きい)傾向にあるのかについて、一般的な議論もでていたはずである。

また、IS,FSの段階にあるプロジェクトにも対象を広げ、事例の数を増やしたかった。この点も大変残念なことである。レジームの概念の適用や、フューチャー・デザインの手法の適用は、プロジェクトの構想が十分に固まっていない段階において、より大きな便益を生むと考えられる。その意味では、IS、FSこそが、事例研究の対象として取り上げるべきだったという言い方もできるかもしれない。さらに、それらの事例研究が蓄積できれば、今後RIHNがどのようにIS、FSの段階のプロジェクトを育ててゆくのが良いのかについて、実践的含意を引き出すこともできたであろう。そこまで到達できなかったことは、誠に残念なことであった。

4)戦略プログラムへの貢献について特筆すべき成果・課題

とはいえ、2025年2月、谷口プログラムディレクターのご厚意により、IS、FSのプロジェクトをお招きしたセミナーを開催し、本プロジェクトの成果を発表する機会を持たせていただくことになっている。この中で、本プロジェクトの提唱するフューチャー・デザインの手法、並びに実践プロジェクトの構造をレジームという理論的枠組みを通じて可視化する手法に、IS、FSのリーダーたちがどこまで評価をしてくれることになるのかを、注視したと考えている。これによって、本プロジェクトが戦略プログラムの一員として、RIHNにどこまで貢献が可能になるのかの一端が明らかになるはずである。

さらに、本プロジェクトは、RIHNに対して、次のような提言を行いたいと考えている。

レジームという理論枠組を通じて各実践プロジェクトの類似性と相違性を見ることで、RIHN内の一つのプロジェクトから別のプロジェクトへ戦略的に知を転用できるようになる。これは、RIHN内からRIHN外へ知を転用できるようになるための第一ステップである。複数の実践プロジェクトをこのような視点から横断的に眺めながら、各プロジェクトを支援してゆく機能をRIHNが持つことは、それらのプロジェクトで生み出される知の転用を促し、プロジェクトの一般化可能性を強化させることにつながるだろう。

この提言が仮にRIHNに受け入れられるならば、本プロジェクトは戦略プログラムの一員として、一定の役割を果たしたということができるようになるだろう。

今後の課題

① 全研究期間から得られた課題とその解決案を具体的に述べてください。

② プロジェクト研究に対する研究所の支援体制について特に課題となるものがあれば述べてください。

RIHNという、研究者の入れ替わりの激しい組織にあって、長年にわたって在籍されている一部の研究者が少数ながら存在していたことは、本プロジェクトにとって誠に貴重なことであった。本プロジェクトは戦略プロジェクトとして実施されはしたが、彼らは実践プロジェクトにとっても同様の価値を持ち続けると思う。無期限の安定した教員ポストが一定数、きちんと確保され、彼らが長きにわたって実践プロジェクトを見守り続け、プロジェクト間の知の転用や、RIHN内部からRIHN外部への知の転用を促進する役割を果たすことが重要であると思う。そのような組織デザインのために本プロジェクトの成果が活用されることとなれば、私としても大変ありがたい。

研究業績情報

書籍等出版物

編者(編著者)・共編者(共編著者)

- Kato, H; Murakami, J, 2022年12月, 共編者(共編著者), Developing Airport Systems in Asian Cities: Spatial Characteristics, Economic Effects, and Policy Implications, Asian Development Bank, ISBN: 9789292699123

論文

- Yoshinori Nakagawa, 2025年03月, Aggregating Multiple Transformative Plots for a Complex Yet Holistic Sustainability Narrative: A Narratological Approach, Futures, 167, 英語, 査読あり

- Nakagawa, Y., Hayashi, K., Kameoka, T., Sasaki, H., Kuriyama, K., Ichihara, M., Saiki, M., Saijo, T., 2025年02月, Consumers’ Values and Preferences for Long-Term Policies in Multifaceted Rice Production and Consumption: A Deliberative Experiment Incorporating the Perspective of Future Generations in 2050, Global Sustainability, 英語, 査読あり

- Yoshinori Nakagawa; Masami Mori; Masahiko Yamada; Yuko Hata; Takayuki Sugimoto; Tatsuyoshi Saijo, 2024年11月, Infrastructure Decommissioning: A Brief Report on Embracing Future Generations' Perspectives in Addressing the Societal Challenge, Sustainability, 英語, 査読あり

- Miyake, Y; Nakagawa, Y; Uchiyama, Y; Takatori C; Kosaka, R, 2024年09月, Decision Dynamics and Landscape Approach by Individuals and Collective Groups: The Case of Japanese Rural Land Use in Agricultural, Forest, and Boundary Areas in an Era of Population Decline., Discover Sustainability, 英語, 査読あり

- Takahashi, M; Nakagawa, Y; Saijo, T, 2024年08月, Toward a responsible exit from the research field: Lessons from transdisciplinary regional envisioning in a Japanese municipality, Global Sustainability, 英語, 査読あり

- Hironobu ADACHI; Hironori KATO, 2024年, Interview-based analysis on impacts of COVID-19 on interurban business trips in Japan, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2678 (12), 1-12, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Jiyue GUO; Daniel del BARRIO-ALVAREZ; Jingfeng YUAN; Hironori KATO, 2024年, Determinants of the formation process in public-private partnership projects in developing countries: Evidence from China, Local Government Studies, 50 (3), 521-544, Informa UK Limited, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Timilsina, R., Kotani, K., Nakagawa, Y., Saijo, T., 2023年05月, Does being intergenerationally accountable resolve intergenerational sustainability dilemma?, Land Economics, 英語, 査読あり

- Park, K; Nakagawa, Y, 2023年03月, Leukoaraiosis Predicts Wrong-Way Entry and Near One on Highways for Healthy Drivers, Journal of Neurological Disorders, 11 (2), 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Yukako Inoue; Nobuhiro Mifune; Tatsuyoshi Saijo, 2023年01月24日, Positive reputation for altruism toward future generations regardless of the cost for current others, Frontiers in Psychology, 13, Frontiers Media SA, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Saksith CHALERMPONG; Hironori KATO; Phathinan THAITHATKUL; Apiwat RATANAWARAHA; Alexis FILLONE; Tung Hoang NGUYEN; Peraphan JITTRAPIROM, 2023年, Ride-hailing applications in Southeast Asia: A literature review, International Journal of Sustainable Transportation, 17 (3), 298-318, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Phathinan THAITHATKUL; Saksith CHALERMPONG; Wattana LAOSINWATTANA; Jamison LIANG; Hironori KATO, 2023年, The relationship between RHA Use and car purchases: Trends emerging in Bangkok, Thailand, Asian Transport Studies, 9, 100095, 英語, 査読あり

- Phathinan THAITHATKUL; Saksith CHALERMPONG; Wattana LAOSINWATTANA; Jamison LIANG; Hironori KATO, 2023年, Car versus motorcycle ride-hailing applications: user behaviors and adoption factors in Bangkok, Thailand, Case Studies on Transport Policy, 11, 100950, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Varsolo SUNIO; Hironori KATO; Sandy Mae GASPAY; Maria Sheilah; NAPALANG, 2023年, International transfer of railway infrastructure through the intermediation of aid agencies, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 18, 100765, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Rajali MAHARJAN; Hironori KATO, 2023年, Enhancing resilience of global logistics and supply chains: Perspectives from impacts of the COVID-19 pandemic on Japanese companies, Logistics, 7 (2), 27, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- 清成 透子; 井上 裕香子; 松本 良恵, 2022年12月, COVID-19の身近な感染脅威が予防行動に与える影響―日本人大学生を対象とした研究―, 実験社会心理学研究, Japanese Group Dynamics Association, 日本語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Handityo Aulia Putra; Kaechang Park; Fumio Yamashita; Yoshinori Nakagawa; Toshiya Murai, 2022年08月, Cerebral gray matter volume correlates with fatigue and varies between desk workers and non-desk workers, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Accepted for publication, 英語, 査読あり

- Giuliana Spadaro; Caroline Graf; Shuxian Jin; Sakura Arai; Yukako Inoue; Eleanor Lieberman; Maria Isabela Rinderu; Mingliang Yuan; Caspar J. Van Lissa; Daniel Balliet, 2022年03月14日, Cross-cultural variation in cooperation: A meta-analysis., Journal of Personality and Social Psychology, American Psychological Association (APA), 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- 御田 成顕; 細谷 忠嗣; 井上 裕香子; 伴 和幸; 冨澤 奏子; 松本 七海, 2022年02月, 環境教育の場としての動物園に対する専門性が異なる専門学校生の印象と嗜好の比較:福岡市内におけるアンケート調査から, 野生生物と社会, 9, 25-33, 日本語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Jie LIU; Mingwei HE; Paul M. SCHONFELD; Hironori KATO; Anjun LI, 2022年, Measures of accessibility incorporating time reliability for an urban rail transit network: A case study in Wuhan, China, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 165, 471-489, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Akihiro IIDA; Thi Mai Chi NGUYEN; Le Binh PHAN; Hironori KATO, 2022年, Property value capture for development of mass rapid transit: Case study from Hanoi, Asian Transport Studies, 8, 100084, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Prasongchai SETTHASURAVICH; Hironori KATO, 2022年, Does the digital divide matter for short-term transportation policy outcomes? A spatial econometric analysis of Thailand, Telematics and Informatics, 72, 101858, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Veng Kheang PHUN; Pharinet PHENG; Hironori KATO; Tetsuo YAI, 2022年, Influence of COVID-19 pandemic on old-style LAMAT services in developing cities of Asia: The case study of Phnom Penh, Asian Transport Studies, 8, 100080, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Rajali MAHARJAN; Hironori KATO, 2022年, Resilient supply chain network design: A systematic literature review, Transport Reviews, 42 (6), 739-761, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Phathinan THAITHATKUL; Saksith CHALERMPONG; Wattana LAOSINWATTANA; Hironori KATO, 2022年, Mobility, activities, and happiness in old age: Case of the elderly in Bangkok, Case Studies on Transport Policy, 10 (2), 1462-1471, 英語, 査読あり

- Muhammad Zudhy IRAWAN; Muhamad RIZKI; Saksith CHALERMPONG; Hironori KATO, 2022年, Mapping the motorcycle-based ride-hailing users in Yogyakarta: an analysis of socio-economic factors and preferences, Asian Transport Studies, 8, 100073, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Norihiro MIWA; Ayushman BHATT; So MORIKAWA; Hironori KATO, 2022年, High-speed rail and the knowledge economy: Evidence from Japan, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 159, 398-416, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Hoang-Tung NGUYEN; Thuy Linh HOANG; Van Cuong HOANG; Le Binh PHAN; Shinichi TAKEDA; Hironori KATO, 2022年, Ride-hailing service adoption and local context in motorcycle-based societies: Case study in Hanoi, Vietnam, Sustainability, 14 (2), 728, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Yiping LE; Minami OKA; Hironori KATO, 2022年, Efficiencies of the urban railway lines incorporating financial performance and in-vehicle congestion in the Tokyo Metropolitan Area, Transport Policy, 116, 343-354, Elsevier BV, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Norihiro MIWA; Ayushman BHATT; Hironori KATO, 2022年, High-speed rail development and regional inequalities: Evidence from Japan, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2767 (7), 363-378, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Jing FAN; Hironori KATO; Yu ZHANG; Ye LI, 2022年, Effects from expanding high-speed railway network on regional accessibility and economic productivity in China, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2767 (4), 145-160, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

- Jing FAN; Hironori KATO; Xinghua LIU; Ye LI; Liang ZHOU, 2022年, High-speed railway development, inter-county accessibility improvements, and regional poverty alleviation: Evidence from China, Land, 11 (10), 1846, 英語, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

MISC

- 一原 雅子; インタビュー, 2023年03月, 子育てしながら、自分にできる活動を, 京都府地球温暖化防止活動推進員センター通信「うぉ~みんぐ」2023年春号, 75, その他

- 中川善典; 小林慶一郎; 神保謙; 山下一仁; 吉岡明子; 西條辰義, 2023年02月, フューチャー・デザインに基づく G7 広島サミットへの提言 ~地球公共財のための国際的ガバナンス~, 日本語, その他

- 一原 雅子, 2023年02月, 気候変動問題~世界の動向と日本のちがい~, 消費者情報, (503), 6-7, 日本語, 招待あり, 記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア), 関西消費者情報_503_一原.pdf

- 加藤浩徳, 2023年, 投稿論文に対する編集委員会委員長の講評, 運輸政策研究, 25, 5-5, 日本語, 記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)

- 加藤浩徳, 2023年, 公共交通とホームレス, 運輸政策研究, 25, 70-71, 日本語, 記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)

- 加藤浩徳, 2022年, 新型コロナ禍に対して公共交通計画のできることはなにか, 運輸政策研究, 24, 48-49, 日本語, 記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)

- 加藤浩徳, 2022年, 親の死に目と国土, 計画・交通研究会会報, Nov. 2022, 16-16, 日本語, 招待あり, 記事・総説・解説・論説等(その他)

講演・口頭発表等

- 一原 雅子, 農家の方々と描く、気候変動下における農業の将来像:アンケート調査のねらい, 与謝野のコメの未来を考える~京の豆っこ米に関する調査結果と、大江山蛇紋岩がコメに及ぼす影響について~, 2023年03月01日, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等

- 一原 雅子, 世界で起こる気候変動に関するリーガルアクション, 気候アクションワークショップ(第4回:市民が参加できるリーガル・アクション), 2023年02月28日, 招待あり, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等

- 中川善典, 「高知県フューチャー・デザイン2050」の結果と分析, 一般社団法人しあわせ推進会議 高知工科大学フューチャー・デザイン研究所 高知県フューチャー・デザイン2050 ブラッシュアップワークショップ, 2023年02月27日, 招待あり, 日本語, 口頭発表(招待・特別)

- Kumiko UCHIDA; Hironori KATO; Jin MURAKAMI; Wataru TAKEUCHI, Do airport rail link projects contribute to local economic development in fast-growing megacities? Evidence from Jakarta, Indonesia, Transportation Research Board 102nd Annual Meeting, 2023年01月, 英語

- 井上裕香子; 日道俊之; 三船恒裕; 西條辰義, 現世代・将来世代に対する向社会性を導く選好の比較, 第25回実験社会科学カンファレンス, 2022年10月23日, 2022年10月22日 - 2022年10月23日, 日本語, 口頭発表(一般)

- 一原 雅子, 安心して私生活と両立できる研究環境とは, 2022年度大学女性協会公開シンポジウム「教育・ジェンダー・共生~ユースの視点から見直そう これからの日本~」, 2022年10月22日, 招待あり

- 一原 雅子, オーフス条約を学ぶ~環境政策への市民参画, 緑の党ちば グリーンズカフェ, 2022年10月01日, 招待あり, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等

- 一原 雅子, オランダの気候変動訴訟, 上智大学環境法政策プログラムセミナー(SELAPP)「気候変動訴訟と日本」, 2022年09月10日, 招待あり, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等

- 清成透子; 井上裕香子; 松本良恵, COVID-19の身近な感染脅威が予防行動に与える影響-日本人大学生を対象とした研究-, 日本心理学会第86回大会, 2022年09月10日, 2022年09月08日 - 2022年09月11日, 日本語, ポスター発表

- 一原 雅子, 気候訴訟の現状 世界と日本について, 動画公開記念ウェビナー「温暖化で争えない?発電所稼働をめぐる国との裁判」, 2022年09月04日, 招待あり, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等

- 一原 雅子, 気候危機の中、私たちは足元で何にどう取り組むのか, 「現役世代のための『まなぶ!連続講座』第4回講義, 2022年08月27日, 招待あり, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等

- 中川善典, フューチャー・デザインを通じた持続可能社会実現のための未来ビジョンの形成と多元的共存, 総合地球環境学研究所 第 33 回戦略プログラム研究会, 2022年08月03日, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等

- Yukako Inoue; Yoshie Matsumoto; Nobuyuki Takahashi; Toko Kiyonari, The possible effect of decision synchronization in sustaining voluntary cooperation in a repeated social dilemma game, International Conference on Social Dilemmas 2022, 2022年07月19日, 2022年07月19日 - 2022年07月22日, 英語, ポスター発表

- 中川善典, 持続可能な食と窒素の深い関係:グリーンジョブのフューチャー・デザイン, 美食を支える人が創る地球の未来 ~Sustainable Gastronomy Day~, 2022年06月18日, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等

- 一原 雅子, 気候変動訴訟と人権 カーボンニュートラルとの関係から, 2022年環境法政策学会学術大会シンポジウム, 2022年06月18日, 招待あり, 日本語

- 一原 雅子, Reconfirmation of the traditional cultural philosophy of Kyoto, 2022年アジア環境哲学ネットワークオンラインシンポジウム, 2022年06月17日, 英語, 口頭発表(一般)

- 一原 雅子, 気候変動影響に対する公正な変革的適応の在り方:京都の稲作を事例として, 2022年環境法政策学会学術大会分科会, 2022年06月11日, 日本語

- 一原 雅子, 地球温暖化にどう立ち向かうか②ー人間社会の側面から:私たちにできること, 気候変動と地球温暖化に関する講演会, 2022年05月07日, 招待あり, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等

- 一原 雅子, Japanese Climate Change Litigation in the Cradle, 14th International Coneference on Climate Change: Impacts and Responses, 2022年04月09日, 2022年04月08日 - 2022年04月09日, 招待あり, 英語, 口頭発表(一般)