研究データベース

土地利用革新のための知の集約プログラム:土地利用の根源的な革新による地球環境問題解決に向けた知の集約

研究室情報

基本情報

| プログラム | 土地利用革新のための知の集約プログラム:土地利用の根源的な革新による地球環境問題解決に向けた知の集約 |

| プログラムディレクター | 荘林 幹太郎 |

| URL | https://www.chikyu.ac.jp/rihn/activities/project/program/02/ |

2024年度の課題と成果

研究目的と内容

(目的)

地球環境問題の緩和とそれへの適応のために様々な社会経済活動と自然資本との関係性をそれぞれの地域において劇的に改善する必要がある。本プログラムでは土地の所有や利用に関する新たな考え方を提示するとともに、利用の変化をもたらす仕組みを社会実装しスケールアップしていくための科学に裏打ちされた汎用的な制度的枠組みや政策を構築し、国際的に共有することを目指す。

(内容)

地球環境問題には土地利用が深く関係している。土地の上で営まれる社会経済活動による温室効果ガスなどの排出、土地利用の変化に伴う生態系サービスの劣化などが地球環境問題の中核を構成していることはよく知られている。一方で、土地利用は世界レベルでの人口増加を支えるための食料生産に重要な役割を果たすだけではなく、遊水地や緩衝地帯の確保などを通じた洪水被害の緩和や生態系の保全などの地球環境問題への適応にも貢献する可能性を秘めている。さらに、土地の利用方法の改善は、流域生態系の改善や土壌や森林の炭素貯留の強化、再生可能エネルギーの活用などによる地球環境問題の緩和にもつながる。

しかしながら、IPCCなどの報告書によれが土地利用の改善は世界的にみて順調に進んでいるとは言い難く、土地利用と地球環境問題の複層的な関係性を踏まえたうえでの劇的な改善が求められている。その際、個別の土地に着目するのではなく、一定の地理的範囲においてその改善を構想する必要がある。面的な広がりを持つことによって初めて効果が発現される、あるいは効果が大きくなる場合が多いからである。さらに、多くの土地は私有財産であり、その利用に一定のルールを適用するためには、土地に対する所有や利用の「考え方」が現状のままでよいのかという根源的な問いも強く意識する必要がある。土地利用が地域の文化の基盤になっていることや都市と農山漁村の相互補完性・連関性等も土地利用の改善を考えるときの重要な視点となる。

これらを念頭に、科学的知見を最大限に活用しつつ、①土地の利用改善のための新たな仕組や主体の構想、②それらをスケールアップさせるための制度的枠組・政策の提示、③知見を共有し革新的なアイディアを創出する国際的「政策生態系」(「研究の進捗状況」を参照)の役割を果たすことによる制度・政策のメインストリーム化・国際標準化、に資することを本プログラムは目指す。

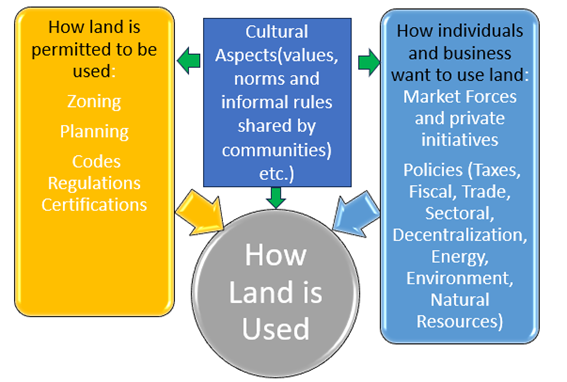

(土地利用に作動する多様なドライバー)

本年度の課題と成果

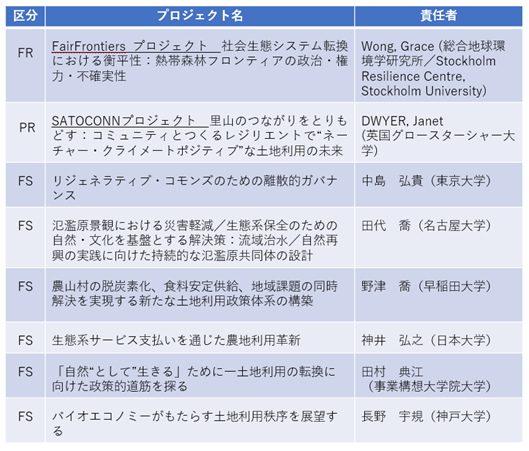

2024年度の本プログラムの下での研究プロジェクトの布陣は以下のとおり。プログラムとしては、新規プロジェクトの採択に向けてのFS支援と、2024年度から開始したPRプロジェクトへのへの研究基盤構築支援を最重要課題として位置づけた。

1. 本プログラムの下でのFSの支援

前年度に引き続き「土地利用革新セミナーシリーズ7回~12回」を開催し、プログラムとして土地利用に関する共通の課題等についての理解の基盤の構築に努めた。とくに、FS代表者に対するTDワークショップ及び元EREC委員との個別意見交換は、FR計画書を策定するための具体的な支援と位置付けた。

【第7回】

国際農業貿易交渉の現状と課題、農業政策・農業環境政策へのインプリケーション

講演者 :牛草哲朗氏(輸入食糧協議会副会長・事務局長)

形態 :セミナー(ハイブリッド)

日時 :2024年8月8日

【第8回】

Workshop on TD Research for the FS leaders and members under the Land Use Innovation Program

講演者 :Margaret KREBS (Project Director, US National Science Foundation grant, Transdisciplinary Training Collaboratory: Building Common Ground, Stanford University),

Daniel NILES (Professor, RIHN), Ria LAMBINO (Specially Appointed Specialist, RIHN)

形態 :ワークショップ形式

日時 :2024年9月27日

【第9回】 非公開

UCLAのBin Wong教授とFS責任者との個別の意見交換

日時:2024年10月

【第10回】

農業環境政策の最前線はいまどこに

講演者 :Stephen Chaplin博士(Principal Adviser, Environmental Land Management at Natural England, UK)

形態 :セミナー(ハイブリッド)

日時 :2024年10月15日

【第11回】

FairFrontiers主催セミナー「The Political Frontier: Bridging Political Economy & Political Ecology」

日時:2025年1月24日

【第12回】

SATOCONNプロジェクトとの共催セミナー「Transforming policy and practice for sustainable land use」

日時:2025年2月3日

2. 新規FRプロジェクトの選定

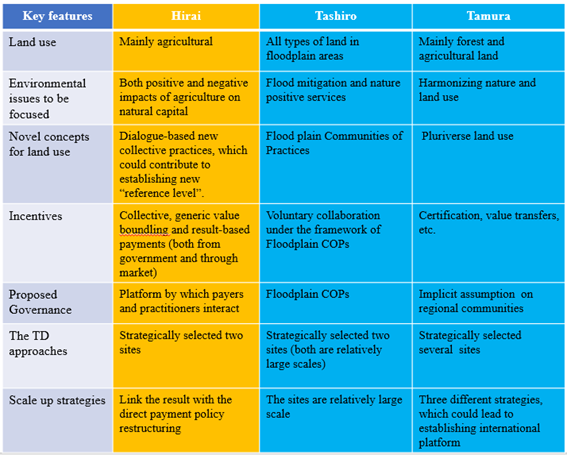

SATOCONNプロジェクトに続く二つ目のプロジェクトを6件のFSの中から選考した。2024年に開催されたEREC(外部研究評価委員会)において、所内の選考の結果、以下の3件を審査しその結果等を踏まえて、田村氏のプロジェクトがFRに採択されることとなった。2025年度におけるPR期間を経て、2026年度からFRを開始する予定である。EREC審査においては、プログラムとして重視するポイントを前年度に引き続き下表のとおり提供し、プログラムとしての統合的視点を新規採択プロセスに内包することを試みた。また、本表はプログラムとしての総合的な評価の際のベンチマークとしても使用することを予定する。

3. PRプロジェクトの研究体制構築支援

2024年度からPRを開始したSATOCONNプロジェクトの研究体制の構築支援を行った。年度後半にかけて、上級研究員、研究推進員、事務補佐員からなる地球研でのチーム構築を行うに当たっての支援を行った。また、海外のコア共同研究員がそれぞれのリビングラボを運営するにあたって重要な役割を担うRAの雇用に対する支援も行った。さらに、上記の第12回の土地利用革新セミナーシリーズをプロジェクトと共催した。このセミナーでは、プログラムとして、またSATOCONNプロジェクトとして特に重視している政策サイドとのコミュニケーションを意識し、農林水産省、全国町村会、福井県池田町などの行政関係者を交えて土地利用の将来のあり方についての議論を行った。

今後の課題

1.プログラムとしての統合性の確保

2024年度にプログラムとしての新規プロジェクト採択は完了したところから、2025年度はプログラムとしての統合的運営の初年度となる。このため、プロジェクト間の横断的なつながりとそれを通じたプログラムとしての統合性を構築するために以下を予定する。

①プログラムアドバイザリーボード(仮称)の創設

プログラムの最大の課題は、地域のコンテクストや経路に大きく依存する土地利用を地球環境問題に対応するために、スケールアップ、スケールアウトするための制度的枠組みをどのように構築するかという点にある。そのため、土地利用に係る国際的な専門家をから構成されるアドバイザリーボードを策定し、各プロジェクトの成果を踏まえたスケールアップストラテジーについての助言を得ることとする。

②土地利用革新セミナーシリーズの趣旨の変更

これまでは新規FR候補プロジェクトへの支援を主目的としていたが、そのフェーズが終了したことから、各プロジェクトの連関を強化するためのセミナーシリーズを各プロジェクトと協議しつつデザインすること

2.プログラムとしての成果評価手法の確立

上記①とも密接に関連して、プログラムとしてアウトカム評価の手法を確立することを目指す。EREC審査の際に提示した項目をベースにしつつ、より具体的な評価の手法についてプログラムとしての検討を進める。

研究業績情報

書籍等出版物

分担執筆

論文

- 荘林 幹太郎; 安藤 光義; 橋口 卓也; 神井 弘之; 平井 太郎, 2024年09月, 特集討論 直払制度をめぐる政策生態系にむけて : 政策目的から議論する場を構築する, 農村計画学会誌, 43 (2), 88-96, 日本語, 査読あり, 招待あり

- 荘林 幹太郎, 2024年09月, 手法としての直接支払議論から目的整合的な農業支持議論に向けて, 農村計画学会誌, 43 (2), 68-75, 日本語, 査読あり, 招待あり, 研究論文(学術雑誌)

- 荘林 幹太郎, 2023年09月, 農地利用政策と地球環境問題:今日的な政策革新の必要性, 農業農村工学会誌, 91 (9), 39-44, 査読あり, 研究論文(学術雑誌)

MISC

- 荘林 幹太郎, 2025年03月, 地域にとっての望ましい農業の「かたち」とは?, 町村週報, (3313), 日本語, 招待あり, 記事・総説・解説・論説等(その他)

- 荘林 幹太郎, 2024年08月, 求められる”環境調和”型酪農 環境支払の積極的実施が新たな農家像の理解につながる, DAIRYMANデーリィマン, 74 (8), 20-23, 北海道協同組合通信社デーリィマン社編集部, 日本語, 招待あり

- 荘林 幹太郎, 2024年07月, 更新事業の新たな制度的枠組み-さまざまな場での抜本的な政策パッケージの議論の展開に向けて-, ARIC情報, (154), 2-3, ARIC情報編集委員会事務局, 日本語, 招待あり

- 荘林 幹太郎, 2024年05月20日, 「考察クロスコンプライアンス⑥ 農業価値で国民的議論を」, 日本農業新聞, 日本農業新聞, 日本語, 招待あり, 記事・総説・解説・論説等(その他)

- 荘林 幹太郎, 2024年05月06日, 「考察クロスコンプライアンス⑤ 環境負担の在り方を探る」, 日本農業新聞, 日本農業新聞, 日本語, 招待あり, 記事・総説・解説・論説等(その他)

- 荘林 幹太郎, 2024年04月29日, 「考察クロスコンプライアンス④ 制度を超える重要なもの」, 日本農業新聞, 日本農業新聞, 日本語, 招待あり, 記事・総説・解説・論説等(その他)

- 荘林 幹太郎, 2024年04月22日, 「考察クロスコンプライアンス③ 望ましい内容・水準とは」, 日本農業新聞, 日本農業新聞, 日本語, 招待あり, 記事・総説・解説・論説等(その他)

- 荘林 幹太郎, 2024年04月08日, 「考察クロスコンプライアンス② ”クロス”が意味するもの」, 日本農業新聞, 日本農業新聞, 日本語, 招待あり, 記事・総説・解説・論説等(その他)

- 荘林 幹太郎, 2024年04月01日, 「考察クロスコンプライアンス① 環境配慮を強化 日本も」, 日本農業新聞, 日本農業新聞, 日本語, 招待あり, 記事・総説・解説・論説等(その他)

- 荘林 幹太郎, 2024年03月, 農業の多面的機能, WEB サイト 「米・米粉情報まとめサイト 」, 日本語, 招待あり, 記事・総説・解説・論説等(その他)

講演・口頭発表等

- 荘林 幹太郎, 農村振興政策の「真の地方裁量度」の計測の試み, 農村振興政策に係る地方裁量のあり方に関するセミナーin Shiga, 滋賀県農業教育情報センター小会議室, 2025年03月18日, 2025年03月18日 - 2025年03月18日, 日本語, その他

- 荘林 幹太郎, 農村振興政策の「真の地方裁量度」の計測の試み, 農村振興政策に係る地方裁量のあり方に関するワークショップ, 学習院女子大学2号館248教室, 2025年03月14日, 2025年03月14日 - 2025年03月14日, 日本語, その他

- 荘林 幹太郎, クロスコンプライアンスとラベリング 農家と「社会」の役割の境界線はどこに?, 中川村農業委員会, 中川村農業委員会, 長野県上伊那郡中川村役場, 2025年01月07日, 招待あり, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等

- 荘林 幹太郎, 『私たち生きものの中のわたし』をどのように政策に反映させるか?~昨年度の基調講演を踏まえての一政策研究者の反省~, 令和6年度 ⽥園⾃然再⽣活動の集い, 国⽴科学博物館 ⽇本館「講堂」, 2024年12月11日, 招待あり, 日本語, 口頭発表(招待・特別)

- Mikitaro Shobayashi, A view on TD from a policy perspective, TERRA School 2024, Research Institute for Human and Nature, Lecture Hall, 2024年12月06日, 招待あり, 英語, 口頭発表(招待・特別)

- 荘林 幹太郎, クロスコンプライアンス農家と「社会」の責任の境界線は?, 日本環境ジャーナリストの会 11月勉強会, 日本環境ジャーナリストの会, 日本環境ジャーナリストの会事務局 事務所, 2024年11月22日, 2024年11月22日 - 2024年11月22日, 招待あり, 日本語

- Mikitaro Shobayashi, Session 6. Measuring Innovation efforts and their impacts driving sustainable agricultural productivity growth, OECD Conference Sustainable Agricultural Productivity to Address Food Systems Challenges: Measurement, Data, Drivers and Policies, OECD, OECD Headquarters, Paris, 2024年10月28日, 2024年10月28日 - 2024年10月28日, 招待あり, 英語, シンポジウム・ワークショップパネル(指名)

- 荘林 幹太郎, ナラティブとしての『多面的機能』は絶滅危惧種か? 農業農村の価値が多様化する中であらためて多面的機能を考える, 令和6年度秋期中央農事講演会, 公益社団法人 大日本農会、一般財団法人 農林水産奨励会, TKP新橋カンファレンスセンター ホール16A, 2024年10月01日, 2024年10月01日 - 2024年10月01日, 招待あり, 日本語, 口頭発表(招待・特別)

- 荘林 幹太郎, 地球環境問題の緩和とそれへの適応に向けた農業の挑戦~最大の土地・水利用セクターの新たな規範の確立に向けて~, 第94回環日セミナー (金沢大学 環日本海域環境研究センター ), 金沢大学 環日本海域環境研究センター, 2024年09月05日, 2024年09月05日, 招待あり, 日本語, 口頭発表(招待・特別)

- 荘林 幹太郎, 「農産物の貿易政策システム」の変貌がなぜ土地利用にとって重要か?, 土地利用革新のための知の集約プログラムセミナーシリーズ第7回, 総合地球環境学研究所 土地利用革新のための知の集約プログラム, 総合地球環境学研究所講演室及びオンライン, 2024年08月08日, 2024年08月08日 - 2024年08月08日, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等

- 荘林 幹太郎, 農業資源・環境政策の革新の必要性と自治体への期待, 栃木県農業土木研修「地域資源活用研修~地域ぐるみの環境保全活動の実施に向けて~」, 栃木県農政部農村振興課, 栃木県庁研修館402, 2024年06月07日, 2024年06月07日 - 2024年06月07日, 招待あり, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等

- Mikitaro Shobayashi, Harmonizing the rural development with the agricultural policy under depopulation at both national and regional levels, Workshop organised by Research Team on implementation plans for industrial manpower training programs in developing countries (funded by Korean International Cooperation Agency), Terrace Kanda, Tokyo, 2024年04月23日, 招待あり, 英語, 口頭発表(招待・特別)

- Mikitaro Shobayashi, Rural Development and Agricultural Policies The departures from two “jointness” and the challenge for a more holistic approach, Asia and the Pacific Food Security Forum 2024, Asian Development Bank, Asian Development Bank Headquarters, Manila, 2024年04月11日, 招待あり, 英語, 口頭発表(招待・特別)

- 荘林 幹太郎, パネルディスカッション「楽しい農村ライフの赤来をつくるためにできること」, 刈羽村農村づくりシンポジウム2024~みんなで盛り上がろう!農村ビジョン~, 刈羽村生涯学習センター「ラピカ」文化ホール, 2024年03月20日, 招待あり, 日本語, その他

- Mikitaro Shobayashi, Introduction and Symposium Overview, The 18th RIHN international Symposium Re-thinking "Policies" in Transdisciplinary Research, Research Institute for Human and Nature, Lecture Hall and online, 2024年02月15日, 2024年02月15日 - 2024年02月16日, 英語, シンポジウム・ワークショップパネル(指名)

- 荘林幹太郎, 環境農業先進県としての滋賀県の挑戦とJAへの期待~滋賀県農業のさらなる持続的発展を目指して~, JAグループ滋賀年始のつどい, びわ湖大津プリンスホテル, 2024年01月10日, 招待あり, 日本語, 口頭発表(招待・特別)

- 荘林 幹太郎, 農業・農村とWell-being, 日本Well-being 推進議員連盟, 自由民主党本部, 2023年12月06日, 招待あり, 日本語, 口頭発表(招待・特別)

- Mikitaro Shobayashi, A view on TD from a policy perspective, TERRA School 2023, Research Institute for Human and Nature, Lecture Hall, 2023年11月17日, 招待あり, 英語, 口頭発表(招待・特別)

- 荘林 幹太郎, これからの農業・農村政策を考える:地域の農地から生み出される諸価値の最大化に向けて何をするべきか?, 福島県副町村長中央研修会, 全国町村会館 2階「ホール」, 2023年10月04日, 招待あり, 日本語, 口頭発表(招待・特別)

- Mikitaro Shobayashi, Thinking about science to policy through transdisciplinary sustainability research + Comments to young speakers, The role of early-career researchers in shaping sustainable science agenda towards 2030 and beyond, online, 2023年09月27日, 招待あり, 英語, 口頭発表(招待・特別)

- 荘林 幹太郎, 農業における資源利用の観点からのSDGs達成に向けて, 公開シンポジウム「地球環境変化の人間的側面研究からのSDGsへの貢献の現状と展望」, オンライン, 2023年09月27日, 招待あり, 日本語, 口頭発表(招待・特別)

- 荘林 幹太郎, 水・土地資源のガバナンスと「超学際」を政策サイドから考える, 地球研セミナー, 総合地球環境学研究所講演室及びオンライン, 2023年08月23日, 招待あり, 日本語, 口頭発表(招待・特別)

- 荘林 幹太郎, 農地の多目的利用に向けた制度の必要性と課題, 土地利用調整に係るワークショップ ~新たな土地利用調整を考える~, 土地利用の根源的な革新による地球環境問題解決に向けた知の集約プログラム, 滋賀県庁北新館5B会議室, 2023年08月07日, 日本語, その他

- 荘林 幹太郎, 「農地の利用に影響を与える政策の枠組みの変化と展望:新たな「規範」の構築に向かっているのか?」, 東大CREIリジェネラティブ・フォーラム, オンライン, 2023年06月01日, 招待あり, 日本語, 口頭発表(招待・特別)

- 荘林幹太郎, 「滋賀県の農業環境・資源政策の先進性」, せせらぎの郷須原主催意見交換会「世界農業遺産「琵琶湖システム」を次世代へ繋ぐために」, あやめ荘, 2023年05月10日, 招待あり, 口頭発表(招待・特別)

- 荘林幹太郎, 「農業を起点とした地域活性化~豊岡グッドローカル農業の挑戦~」, 豊岡市主催「第0回豊岡グッドローカル農業大会」, コウノトリ但馬空港多目的ホール, 2023年03月05日, 招待あり, 口頭発表(基調)